A判B判を徹底解説

印刷物の「規格サイズ」A判・B判って何?

「A4」「B5」といった紙のサイズ、普段何気なく使っていますよね。でも、これらの「規格サイズ」がどのように決まっているのか、それぞれのサイズにはどんな歴史や用途があるのかご存じですか?

今回は、知っているようで知らない紙の規格サイズについて、A規格とB規格を中心にわかりやすく解説します!

A規格とは?世界のスタンダード「A判」

A規格は、18世紀末にドイツの物理学者オズワルドによって提案されたのが始まりです。その合理的なサイズと、半分にしても縦横比(1:√2の白銀比)が変わらないという特徴から、国際標準化機構(ISO)によって国際規格ISO 216として採用され、世界中で広く使用されています。

日本でも、昭和初期にJIS規格として導入され、ビジネス文書や国際的なやり取りにおいて主流のサイズとなっています。

特にA4サイズは、多くの企業や行政機関で標準として採用されており、ビジネスシーンでは最も馴染み深いサイズと言えるでしょう。

B規格とは?日本独自の進化を遂げた「B判」

一方、B規格は日本独自の規格です。江戸時代に公用紙として使われていた「美濃和紙」の判型である「美濃判」が起源とされています。A規格と同様に昭和初期にJIS規格として制定されましたが、国際的なISO規格には日本のB規格は含まれていません。(ISOにもB判はありますが、日本のB判とはサイズが異なります。)

日本の文化とともに発展してきたB規格は、今も私たちの生活に深く根付いています。

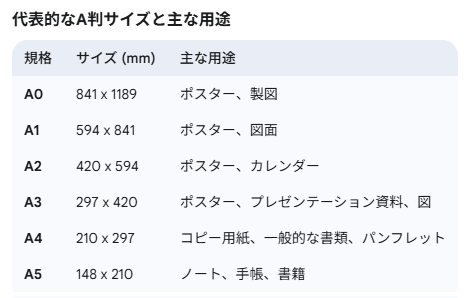

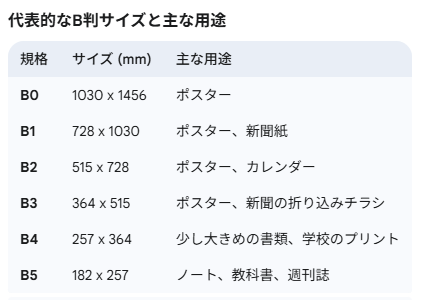

A規格とB規格、それぞれの主な用途

現代において、A規格、特にA4サイズはビジネスや国際的な場面で主流となっています。1993年には厚生労働省からすべての行政文書の規格をA4とする指針が出されたこともあり、この流れは加速しました。海外との書類のやり取りや、国際的な基準に合わせた印刷物にはA規格が用いられることが一般的です。

一方でB規格は、出版物や教育関連、一部の広告・販促物において、その使い慣れたサイズ感から日本では根強く利用されています。

A規格を選ぶシーン

- ビジネス文書: 企画書、請求書、契約書など、社内外でやり取りするほとんどの書類。

- 国際的なやり取り: 海外の取引先との書類、グローバル展開する資料など、国際標準に合わせる場合。

- 汎用性の高い印刷物: コピー機やプリンターで出力する機会が多いチラシやパンフレット。

- ポートフォリオや作品集: 写真やイラストを美しく見せるための、すっきりとした比率を好む場合。

B規格を選ぶシーン

- 出版物: 雑誌、書籍、漫画など、読書体験を重視するメディア。特に「読みやすさ」「持ち運びやすさ」が求められる場合。

- 教育現場: 学校のプリント、教科書、参考書など。長時間の学習でも疲れにくいサイズ感が重視されます。

- 日本の文化に根ざした媒体: チラシやポスターなど、日本の販促物として広く普及している媒体。

- 視覚的なインパクト: ポスターや中吊り広告など、A判よりも一回り大きいB判で、より強い視覚的な訴求力を求める場合。

完全にどちらか一方に統一されるというよりは、それぞれの特徴を活かして使い分けられているのが現状です。

-最適なサイズ選びで印刷物の効果を最大化しよう!-

今回は、紙の規格サイズであるA規格とB規格について、その歴史や代表的なサイズ、そしてそれぞれの主な用途を詳しく解説しました。

印刷物を作る際には、「誰に」「何を伝えたいか」「どのように使ってほしいか」を明確にし、それに合わせて最適なサイズを選ぶことが非常に重要です。

「どのサイズを選んだら良いかわからない」「この用途にはどのサイズが効果的?」 そんなお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。お客様にとって最適な印刷物のご提案をさせていただきます!

関連ブログ

-代表的な原紙について徹底解説!-

イチオシ激安印刷

\おすすめ!/製本/加工サービス